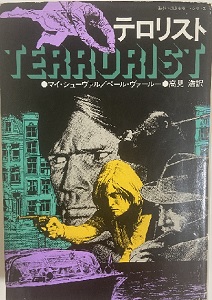

スウェーデン至高の警察小説、マルティン・ベックシリーズの最後を飾る第10作目。

今回は殺人事件ではなく、政治家を警護する任務に就くベック。

おなじみのメンバー、過去に登場したキャラクターたちが続々と集結。

地味な聞き込み捜査と渋い人間ドラマが好き…という人間には、ちょっと毛色の違うエピソードになっていましたが、最終作だからか動的な場面の多いスケールの大きな作品。

終わり方は意外とあっけなく淡々としていますが、でもそんなところもこのシリーズらしく、10作読み終えて感慨深いものが残る最終巻でした。

◇◇◇

無能上司や事なかれ主義の上層部に頼まれて、ベックは特別警護の責任者にさせられてしまいます。

ベトナム戦争を経て反米の世論が強まっていたスウェーデン。デモ隊との衝突が懸念されて頭を悩ませるところなど、この時代の空気感が伝わって来るようであります。

一方巷では国際テロ組織ULAGなるものが暗躍。

要人の無差別暗殺を世界各地で決行している恐るべきグループで、スウェーデン警察は彼らが既に入国しているのでは…と懸念します。

特別班が編成され、ラーソン、ルン、メランダー、スカッケなどお馴染みのベックチームが集結。

昔はラーソンを嫌っていたベックが一緒に冗談を言って笑い合う仲にまでなっていたり…頭の回転が遅いと見下していたルンを名刑事になったと評価していたり…

10年の間に信頼関係が出来上がっていたことが分かって、なんだか胸に熱いものが込み上げてきました。

一方、「こいつらだけは絶対に警護チームに入れてはならない」という問題児リストを皆で作成(笑)。

怠け者のクリスチャンソン、がめつく暴力的なクヴァストモ、「笑う警官」に登場した異常な被害者意識のウルホルム、「密室」で驚異の杜撰捜査をみせたグスタフソン、「消えた消防車」に登場した頭の回らないサリクソン、「サボイホテルの殺人」で無能な聞き込みばっかりしてたポールソン…

こんな人いたなあと走馬灯のように駆け巡るクセの強すぎる面々。

それを公安部のお偉いさんが選抜メンバーだと勘違いして、問題児全員を現場チームに引き入れてしまうという恐るべき大事故には笑ってしまいました。

先に起きたULAGによるテロ事件が遠隔操作のスイッチによって爆破されたものだと知ったベックたちは、テロリストが必ず爆弾を仕掛けて来るに違いないと予測します。

テレビ中継を15分遅らせることで被害が出ない場所で爆発させるようにする…というトリックでテロを防ぐことに成功。

キアヌ・リーブスの「スピード」みたいだなあと思ってしまいましたが、当時は斬新なアイデアだったのかも。

テロ組織の実行メンバーにはなぜか日本人が2人いて、その名もカミカゼとカイナン。

夕食の所作などちょっと描写がヘンテコなところもありつつ、かなり屈強な敵として描かれていました。

テロリストたちを追跡する突入作戦パートは映画化にも向きそうな動的なアクションシーンの連続。

しかし…!!

福祉の恩恵を受けることなく困窮していた若い女性が突然目の前に現れ、スウェーデン首相を銃撃、暗殺してしまいます。

テロリストは国外ではなく市民の中にいた…実にこのシリーズらしい皮肉と仄暗さに満ちた結末。

でも犯人のレベッカさん、個人的にはちょっと感情移入し辛かったです。

首相の名前も、首相という存在すらも知らなかったという人がいきなり「この国はよくないから声を上げなければ」と殺人に踏み切るの、極端すぎる…

友人宅に赤ちゃんを預けっぱなし、最後には自殺…と行動が行き当たりばったりすぎるように思われました。

けれど社会に上手く適応出来ていない人が不当に扱われてますます追い詰められていく様が序盤から伏線として描かれてはいて、冒頭の裁判シーンはどことなく「十二人の怒れる男」を思い出す雰囲気。

またアメリカ人の脱走兵と付き合っていたけれどその彼氏が本国に強制送還されて禁固刑に…というエピソードは、この時代の反ベトナム戦争の社会情勢を色濃く映し出しているようでありました。

福祉国家を謳いつつも、支援にありつけない弱者の厳しい現実、未来に希望が持てない若者の閉塞感。

そうした人たちが極端な暴力手段に訴え出てしまう怖さ、やるせなさはシリーズを通して度々繰り返されてきたテーマ。

全10作読むと、後半に行くほどペシミスティックになっていった感じがしますが、今の現実にも似通っていて、何とも暗い気持ちにさせられました。

お話自体はかなり重ためでしたが、前シリーズのキャラクターたちが多数登場する展開は大団円的盛り上がり。

「サボイホテルの殺人」でベックといい感じになってた婦警のオーサ・トーレルが久々に登場。結局ベックとは一夜限りの関係だったのね…

新ヒロインのレアさんは作者の理想を具現化しすぎているのがちょっと鼻について、ベックとのラブラブっぷりが段々鬱陶しくなってきた(笑)。

若手だったスカッケは名刑事に成長。スカッケ、かなり優秀だと思うのですが、気の合った相棒とついつい比べてしまうベック、なかなか面倒臭いおっさんです(笑)。

相棒の不在を寂しく思うベックでしたが、当のコルベリは退職後、生き生きと人生を楽しめている様子でよかった。

そしてなんだかんだ最終作で活躍が多かったのはラーソン、作者のお気に入りキャラだったことが伺えます。

ベックチームで唯一独身。50歳となり肉体の衰えを感じつつもブレないストイックな仕事ぶりでカッコよかった。

角川文庫の「笑う警官」の後書きでラーソンの死を仄めかすような内容の文章があったので(グンヴァルド・ラーソンだけは手元に残して置いて欲しかった…とか何とか)、てっきり殉職するのかと思いきや、生き残ってホッ。

いいキャラしてた9作目のオーライさんもちょこっと再登場。1作目「ロセアンナ」のアールベリとアメリカのカフカさんも登場して欲しかったなあ…

ラストは「これで終わりなの??」と思うぐらい呆気なく、あっさりしていましたが、コルベリをして〝全く向いていない仕事に就いている〟と評されるベック。

男性的強さが求められる警察組織において、繊細で内向的。

しかしそれゆえに洞察力に長け異様な粘り強さをみせるベックが、目立たないようでなんだかんだ魅力的な主人公でありました。

現場仕事の出来る人ほど出世しなかったり、皆が避けている問題児刑事がいたり(笑)…

警察ものであると同時にサラリーマンもの、働く人あるあるの親近感がこのシリーズの大きな魅力だったのではないかと思います。

報われない徒労感や人生のままならなさなどがひた迫る、激渋おっさんドラマでありました。

全10作品、マイ・シューヴァル&ペール・ヴァールーのご夫婦2人で共同執筆されていたそうですが、夫のヴァールーさんは10作目完成直後に48歳の若さでお亡くなりになられたのだとか。

完結までの道程は大変だったのかもしれません。

「10作で1つの作品」と言われるマルティン・ベックシリーズ。

効率化/画一化の進むスウェーデンの10年間を映し出していたり…キャラクターの人生の変化にしみじみとさせられたり…10エピソード読んでこその面白さと深みがありました。

暗さと重さを湛えつつもユーモアもいっぱい、とにかく登場人物が魅力的で10作読み終えた満足感と寂しさが読後に残りました。