子供の頃に家族でビデオを鑑賞。その後しばらく経ってから図書館で原作を借りて読みましたが、どっちもめちゃくちゃ面白かったです。

予知能力者というと、筒井康隆の「七瀬ふたたび」に登場した青年のキャラクターがすごく好きだったのですが、見たくもない暗い未来をみては1人抱え込む姿が悲劇的。

想い人と結ばれない結末といい、本作のジョニーの姿となんだか重なりました。

クローネンバーグ作品は先に幾つかみていましたが、強烈な印象を残した「ザ・フライ」や「戦慄の絆」に比べるとかなり大人しめ。

けれど、己の肉体に変化が起きる恐怖、寒々とした景色と共に描かれるアウトサイダーの孤独など、改めてみると〝らしさ〟に満ちていて、原作との相性は抜群だったように思われます。

原作をほぼ忠実になぞりながらも映画は非常にテンポがよく、割愛した部分も短い場面で端的に表現されていて感心するばかり。

なにより主人公ジョニーを演じるクリストファー・ウォーケンがハマり役でカッコよかった…!!

青白い顔に端正な目鼻立ち。暗さを纏いつつも時折見せる屈託のない笑顔にギャップ萌え。母性本能をくすぐられまくる憂いを帯びた目線が堪りません。

原作と映画で所々違いはありますが、映画で大きく割愛されていたのはジョニーの母親の描写。

息子が事故に遭ったあと以前からハマり気味だった宗教にのめり込んでしまう…原作の描写は「キャリー」の母親を思わせる位もっと苛烈で、高額なインチキグッズを買って家計を疲弊させたり、神のお迎えの宇宙船に乗るとか言って突然出掛けていったり、かなりの暴走オカン。

〝不幸があった時にその不幸に意味を見出そうとする気持ち〟は分かる気がするけど、悲しんでいる人に「神から選ばれたから耐えろ」というのは酷だと思う…

個人の努力を一切合切否定するような”神の思し召し発言”にうんざり、現実逃避のスピリチュアル・オカン、マジで勘弁してくれという気持ちになるのですが、最後の最後にジョニー自身が宿命を受け入れて己の役割を果たそうとする姿がまた重い…

詰まるところそれも一つの人生の肯定的な捉え方なのかな、と深く考えさせられます。

映画は母親の描写を大きく削ったため無情な運命論的テーマはやや薄めになっている気がしますが、昏睡状態から目覚めた息子に対するリアクションの違いで父母のキャラクターの差を明確に描き出すなど見事な手腕。

〝誰かいい人がいるらしい〟ことがさらっと描写されていた父親・ハーブは原作ではちゃっかりと!?再婚。

苦労続きだった父親に訪れた幸福をこちらも祝福したくなりますが、父を見送る息子ジョニーの姿がなんかすっごい大人…

実家がなくなり、父母と別離してゆく主人公の姿に、「ああ、歳をとるってこういうことかも」…と中年になって読むと妙な共感が湧き上がりました。

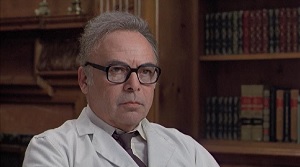

映画は助演陣のキャスティングも素晴らしく、特にジョニーの味方であり続けるハーバート・ロム演じる主治医・ワイザックの存在感にはホッとさせられます。

一方、家庭教師の職を得た際に雇い主となる父子のキャラクターは、映画と原作とでかなり違った印象。

原作でジョニーの生徒となるのは読書恐怖症を患った高校生で、一見陽キャなスポーツマンタイプだけれど繊細さも持ち合わせている男の子。

教師の才をみせて煌めく主人公の姿には読んでいるこちらの気分も上がってきます。

映画版では生徒がより幼い内気な少年に変わっていますが、2人が打ち解けて信頼関係で結ばれていく様子はしっかりと伝わってきました。

思いがけない恋人の来訪に涙してしまったジョニーが、心配する少年を抱擁する場面はなんとも言えない切なさが込み上げます。

しかしまたもや身近な人の不幸を予知してしまうジョニー。

原作では教え子の父・チャッツワースは、危機を教えたジョニーに感謝を惜しまず最大限の援助をしてくれるめちゃくちゃ善い人で、思いのこもった手紙に涙させられました。

映画版では親子と関係が事切れたかのような寂しい印象の描写になっていて、でもこれはこれで深く胸に残りました。

物語の要であるにもかかわらず、あまり好きになれないのはヒロイン(笑)。

赤ちゃん連れて元彼とベッドインってどうなん!?そもそもわざわざジョニー宅を訪れてくるの、ジョニーにとっては辛いだけで一切関わりを断った方がよかったのでは…と色々考えてしまいます。

〝5年待てば…〟は結果論で全く責められないし、彼女の方も本気で好きだったのが伝わってきて、未練があるのは分かる…

原作ではブロンドで学校のマドンナ的存在だったというセーラ。

映画の女優さんは地味めだけど、帰りの車の中で1人泣き出す姿、結婚後の方が垢抜けて妙に美しくみえる変化の様など、真に迫っていていい女優さんだったのではないかと思いました。

果たされるはずだった結婚生活を1日限りで味わう幻の日のなんと切ないこと…でも何もないよりはジョニーにとってはこの日があった方がよかったのかな…複雑な気持ちになりつつも、忘れられない初恋の物語がロマンチックでした。

ホラー色の強い連続殺人鬼パートも抜群に面白く、徐々に世界に対する責任感を背負っていく主人公の心境が描かれていて、1つ1つのエピソードの積み重ねが丁寧。

千里眼的な超能力の描写はデ・パルマの「フューリー」や〝サイコメトラーEIJI〟と何となくイメージが重なりましたが、さっきまでそこにいた人が突然犯人だと分かる展開には吃驚。

改めてみると犯人宅のインテリアが静かに不気味、サイコなお母さん役もかなりいい味を出してました。

そして…最後に強烈なインパクトを残していくのはマーティン・シーン演じる上院議員候補・スティルソン。

映画の中の大統領といえば真っ先にこのキャラクターが思い浮かんでしまうし、「殺し自体には失敗するが、政治的に殺すことに成功する」というオチも見事で鮮烈な印象が残りました。

耳障りのいいことばかり面白おかしく話して人を扇動する政治家。間違ってこういう人が担ぎ上げられてしまうのが妙にリアルで恐ろしい。

小説ではジョニーが暗殺を決意するまでかなり時間の経過があり、主人公の葛藤がより深く描かれていますが、映画版の「核爆弾のスイッチを押す予知」はシンプルで明快。

スティルソンのキャラクターを如実に表したシーンにもなっていて、子供時代に父親から虚弱だと罵られ実は臆病な性格…一方母親からは溺愛されていて「偉大な人間、何かを初めて達成したような凄い人間になる」という虚栄心に満ちている…

そんな男が内心ビビりながらも盛大にミサイル発射…!!原作の人物像と一致していて良脚色だと思いました。

タイトルの「デッドゾーン」は、元々は脳損傷した主人公が普段脳の使っていない部分を使うというような意味合いだったそうで、原作と映画とで受ける印象が違いますが、映画版で主治医ワイザックと話す「未来に変えられる部分がある」の解釈は希望があっていいなあと思いました。

ささやかな幸せを願うばかりだった平凡な男が大きな力を背負ってしまう悲劇。

でも人生には思いもよらない逆境や避けられない辛苦があったりして、ままならぬ人生を受け入れる主人公の姿にどこか共感。

「ぼくらはみな自分にできることをやり、きっとそれでよいのだろう」…という原作ラストの一文が胸に沁みます。

冷たい目線に晒されることもあったけれど、父親や主治医、原作のチャッツワースの親父さんは心の救い。

皆に分かってもらえるということはないけど、誰か理解してくれる人の存在が心の支えになったりする。

親は決して全てを受け止めてくれる存在ではなく、いつか必ず別れが来る。

超能力SFホラーだけれど、〝人生〟を感じさせる渋みがデッドゾーンの魅力だと思いました。

久々に原作小説を読むと、”気付けばあっという間に年をとっている”という主人公の境遇と最近の自分の心境がリンク(笑)。

時間経過の物悲しさみたいなものは原作の方が色濃く出ていて、いつの間にか違う時代になっていて取り残されたような懐古的な気持ち、子供時代・青春時代との決別など、中年の切なさみたいなものが胸に迫ってきて沁みました。

小説・映画共にキング最高傑作の呼び声高いのも納得の名作でした。

![デッドゾーン [DVD] デッドゾーン [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51h06XfvjIL._SL500_.jpg)