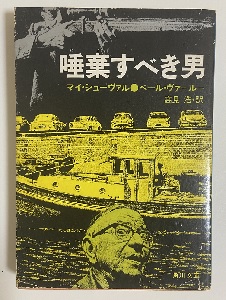

スウェーデン発至高の警察小説と名高い、刑事マルティン・ベックシリーズ。

自分は昨年7作目の映画化作品を鑑賞してから原作を1作目から読み始めたので、今回でやっと追いついた感じ。

他エピソードの方が人気そうなのに、なんでこの7作目を映画にしたんだろう…と思ってましたが、シリーズを追って読むとこの回が1番映像化しやすかったのだと納得。

登場人物が少なく、いつもは複数ある捜査線が1つに絞られていてストーリーがシンプル。後半に展開するアクションがいかにも映画向き。

映画版は原作の空気感を見事に再現していたんだなあ…と改めてその出来栄えに感心しつつ、本を1作目から読んだからこそ味わえるキャラクターのエピソードもあって、より深く楽しむことができました。

とある病院の一室で、入院中の警部が殺された。

捜査にあたるベックたちは、殺されたニーマン警部が裏では悪徳警官として名を轟かせていたことを知る。

ニーマンの過去を洗い出すうち、妻を亡くしたある元警察官の名前が浮かび上がるが…

しんと静まりかえった病院の薄暗い雰囲気から映画版と完全に一致。

他人に厳しかった男が自ら病身になり、男らしさを失っていく恐怖…短い冒頭部分からグッと惹きつけられます。

銃剣で身体を引き裂かれ、血の海と化した現場を最初に訪れることになったのはルン。

今回の事件、いつもと違うコンビ編成になっていて、ベックとルンがタッグを組みますが、お互いのことが苦手な2人(笑)。

静かで内向的な者同士って、お互い気を遣って疲れるのかも…

ベックからの評価は低いルンですが、残業しまくり&圧倒的睡眠不足の中頑張ってて、自分は応援したくなりました。

仕事人たちの地道な積み重ねがこの作品の醍醐味だと思いますが、それでもふとした思いつきが物をいうこともあって、〝上司の家に電話をかけるとき普通ミドルネームまで名乗るか??〟…ルンのなんでもない疑問が導きになるのが面白かったです。

被害者のニーマンはとんでもないパワハラ警官だったことが発覚しますが、激務に追われるうちに壊れてしまった人ではなく、元からかなりやばい奴だった模様。

よく確認せず市民をしょっぴく、拘留している人に暴力を振るう…本人は正義感に駆られてやっているというからタチが悪く、まさに唾棄すべき男。

兵役時代に同じ部隊にいたコルベリから明かされるエピソードも強烈で、かなりサディスティクな一面を持った人だったようです。

家庭ではよき夫&父だったのが意外ですが、職場の人とは一切付き合わず、家の敷居もまたがせない…弱みを見せることを極端に恐れる、ある意味真面目で孤独な人にも映りました。

こういう人をのさばらせてしまう警察内部の腐敗。

暴力を規制するために暴力的な人間を組織が必要としてしまう矛盾。

超過労働中のルンが、拘留中の市民を殴っている巡査たちを目撃するも、非難めいた眼差しを向けるだけで何も注意しない場面。ルンは好きなキャラクターだけど、ここは読んでて複雑な気持ちに…

現場は完全にキャパオーバー、感覚が麻痺して本来あってはならないことも日常化してしまうの、どんな仕事でもあり得そうなことで、怖いなと思いました。

一方、切手を拾っただけのコルベリが街の人からポリ公だと蔑まれる場面は警察の嫌われっ者ぷりが描かれていて、こちらもなんだかリアル。

市民と警察、お互いに宿る不信感。

警察官が尊敬される職業でなくなり、それがますます警官の質の低下を招いてしまう…悪い意味での連帯感が組織に生まれてしまい身内になあなあになってしまう…シリーズ通して描かれている負のスパイラルみたいなものが重たいです。

関係者から告発があり度々問題にあがっていたものの、お抱えの部下が虚偽の証言をして事なきを得ていたニーマン。

ルンが過去の訴状を調べるうち、元警察官エリクソンの名前があがってきます。

持病を患っていたエリクソンの妻は、不当にニーマンに拘留されたことが原因で署内で死亡。

エリクソンは仕事に集中できなくなり警察を離職、精神が不安定だと診断され一人娘とも引き離されることに…

いきなり暴力手段に出たわけではなく、最初は手続きを踏んで警察に訴え出ていたエリクソン。

怒りの矛先がニーマン1人ではなく、警察組織全体へ向かうのはもっとも。

組織の人間として自分にも責任があるとベックが最後に犯人の下へ1人で向かうところは、原作の方が分かりやすく彼の心情が描写されていると思いました。

終盤からは一気にトーンが変わり、警察官が次々に狙撃される動的な場面へ。

いつもラーソンにどやされていたクリスチャンソン&クヴァントのコンビが銃撃の餌食になり、クヴァントが命を落としてしまうのには絶句。

映画版でも同じシーンがしっかり描かれていましたが、モブキャラだと思って気に留めてなかったのでびっくり。

いい加減だわ、やる気ないわ、市民を威嚇するわ…ろくでもない最低コンビだったけど、暴力を振るうことだけはしなかった2人。仕事に熱意ないけど私生活第一で愛妻家ではあったのよね…

撃たれた相棒に駆け寄ったため銃撃されるクヴァント…まさかこの2人に泣かされるとは思いませんでした。

そして犬猿の仲だったコルベリとラーソンは今回初めて息のあった連携を見せます。

暴力主義に走る警察を危惧して銃を持たない主義のコルベリ。

ラーソンも一見粗暴なようで人を殺すのはごめんという常識人。

ラーソンが最後に犯人を撃てたのに撃たなかったところ…初見の映画版ではサラッとみてしまったけど、シリーズ読んでキャラクターを知るとより胸熱でありました。

ヘリコプター墜落シーンは、映画だと特殊部隊の若者が殺されるのがちょっと間が抜けてるようにみえたけど、ガスマスクつける瞬間を狙って頭部を狙撃されたのか…と納得。

主人公であるベックが狙撃されて生死がよく分からないまま終わるのも同じでしたが、改めてみてもすごい終わり方(笑)。

ラーソンが「ハイルヒトラー」と茶化さずにいられないマルムのダメ上司っぷり。過労でとにかく眠そうなルン。妻を愛するコルベリと対照的に、家庭が上手くいってないベック…映画版は僅かな描写で各キャラクターを的確に再現していたんだなーと感心するばかり。

コーヒーに浸した角砂糖を口に入れる僅かな挙動で犯人の相当の覚悟が垣間見えたり…狙撃中に広場に現れる男の子が三輪車に乗っている場面は「フレンチ・コネクション」を彷彿させつつ緊迫感を倍増させていたり…

映画は映画ならではの印象的な場面が幾つかあって、エキストラ多数のヘリ墜落シーンはパニックアクションのよう。迫力の増した作品に仕上がっていると思いました。

作者のマルティン・ベックのイメージは若い頃のヘンリー・フォンダだったそうですが、映画では太っちょのお爺ちゃん。

原作の描写で行くとコルベリの方が太っちょらしいので映画のキャストはイメージが逆!?…と思いましたが、なぜかこのおっちゃんがハマり役で、自分の中ではもうこの人がマルティン・ベック…!!

ラーソンも原作の描写だともっと巨体らしいのですが、粗暴なのに優雅という独特の雰囲気がマッチしていて、映画のキャストさん、いい人選だなーと思いました。

とにかくクヴァントの殉職が衝撃的。シリーズ残り3冊、レギュラーメンバーが無事でいられるかドキドキになってきました。