映画「大脱走」は1950年に発行されたノンフィクション小説をもとに作られたとのこと。

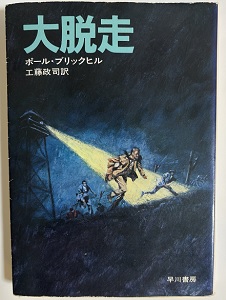

原作小説の古い文庫本を入手できたので、この度初めて読んでみました。

著者のポール・ブリックヒルはオーストラリア空軍に所属、43年にチュニジアで撃墜され、ドイツの捕虜収容所へ…見張り役を担い大脱走計画に参加する予定だったのが、閉所恐怖症を指摘されて直前で離脱。

戦後、元ジャーナリストの経験を活かしてこの時の事実を伝えようと「大脱走」を執筆したのだそう。

小説の冒頭には、

以上のことがなければ捕虜収容所暮らしもまんざら悪くない。

・不定期刑で場合によっては10年後も釈放されないこと。

・ドイツ軍が負ければ捕虜を銃殺すると言い聞かされること。

・たえず空腹に悩まされること。

…とあり、映画の印象よりも過酷で厳しい世界が描かれていました。

特に空腹については食事内容が悪く体重が減っていたとあり、この部分は映画でごっそり抜け落ちていた部分だと思いました。

キャラクターも映画とは異なっていて、小説では次から次に物凄い数の登場人物が出てきて、誰が誰だか覚えられない(笑)。

スポットの当てられている人物は何人かいて、脱獄計画のリーダーであったロジャー・ブーシェという人物が映画のバートレットのモデルになった人のようです。

意外と気性が激しく反骨精神滾る人物…アッテンボローのバートレットとマックイーンのヒルツを足したような印象が残りました。

炭鉱夫の経験がある人は穴掘りに…裁縫が得意な人は衣料作成に…絵を描くのが得意な人は偽造屋に…

映画だと主に1人が全てを受け持っていたかのような印象でしたが、得意な人を集めて複数人のチームを結成。

その他大勢の人は見張り役と土処理手伝いの役だったようです。

元ネタになったであろう人物を知れるのが楽しく、また映画はこうしたいくつかの登場人物をまとめて〝キャラを作った〟のが非常に上手いところだと改めて思いました。

ノンフィクション小説なので〝人物視点〟がなく、キャラクターに感情移入できるような物語にはなっておらず全体的には淡々とした印象。

けれど出てくるエピソードがとんでもないものばかりで、溌剌とした調子で次々に語られていくのがとても面白かったです。

トンネル掘りは実際は崩落が相当頻発していたらしく、砂の軋む音を察知しながら掘る…かなり恐ろしそうで、閉所恐怖症になるのにも納得。

映画で一瞬登場したエアポンプはトンネル内の空気が濁って窒息するため送風するのに必要だったらしく、アコーディオンを使っていたことが分かり驚きました。

映画の撮影時に監修に当たっていた元捕虜の人がセットのトンネルをみて「広い」と発言したそうですが、映画はあれでも相当綺麗に整えられていたんだろうなあ…実際は台車の脱輪トラブルも多く、もっと狭くて息苦しいところだったというのが伝わってきました。

小説にもメインでトンネル掘りを担当していた人物が3人登場しますが、大活躍してかなり掘り進めたのにもかかわらず、直前になって別の収容所に移転…でも結果それで命拾いしたという波瀾万丈な経緯にも驚き。

3年も4年もトンネルを掘り続けていまだ鉄条網に届かず頭のおかしくなるものがいる…映画ではアイブスがこのドラマを再現していましたが、閉塞感・焦燥感がじりじりと伝わってくるようでした。

あるものを使って何でも作り出すメンバーたちの創意工夫がとにかく凄まじく、ディテールのエピソードが満載。

レコードを溶かして方位磁石を作成、石鹸スタンプで鷲の紋章をつくって敵の制服を完コピ。

偽造屋は書類の文字の打ち間違いまで再現してみせるなど驚きの仕事ぶり。

服屋のつくった服が精巧すぎて、脱走兵と思われずスパイだと疑われるところにも笑ってしまいました。

映画にはなかったエピソードで面白かったのは、ドイツ下士官の制服をつくりドイツ軍に扮して捕虜を引率するふりをして24人引き連れてしれっとゲートから出る作戦。

大胆だけどいい線行くからすごい(笑)。

大脱走計画とは別のところで脱獄を成功させてイギリスまで行った2人がいる…というエピソードも興味深く、跳ね馬の練習をしていると見せかけてその下を掘って脱出…映画「脱走山脈」でマイケル・J ・ポラードが飛び箱の内側から穴を掘ろうとしていたのを思い出しました。

もしかしたら脱走界の有名な伝説!?だったのかもしれません。

看守のチェックも映画より厳しめな印象でしたが、看守と仲良くなって見張りのシフト表など情報を少しずつ聞き出していく手口がお見事。映画の〝白イタチ〟のような人物が複数人登場、交渉や買収の駆け引きも面白かったです。

捕虜の数は800人ほどいたらしく、その中でもトンネル口の場所を知る者は数十人だったとか…作戦メンバー自身も全体像を掴めないまま各々仕事をしていたというのがリアル。

新しく入所してきたメンバーに「どんな馬鹿げた光景をみても絶対に無視しろ」と言い聞かせるところにも笑ってしまいました。

トンネル〈トム〉が発見され、別トンネルに注力。測量が間違っていてロープ引きで合図しながら脱出、そんな中停電に…という流れも映画と完全に一致。

収容所を出る前半戦をクリアしても国境まで行く後半戦がさらに難関というのも全く同じで、結果的に成功者は3人。

2人はスウェーデン船へ、1人はレジスタンスに自転車を借りたりしながらスペインへ…キャラクターは違う人物になっているとはいえ、映画は実話をかなりトレースしているようでした。

終盤では脱獄した仲間が不当に処刑された顛末が詳しく語られていき、映画より重たいものが残ります。

大脱走を知ったヒトラーが激昂し「全員を処刑せよ」と命令、周囲が諌めるも「半数処刑」ということになりゲシュタポに引き渡されることに…背景がより詳しく説明されていました。

終戦後には虐殺された50人の消息を追うべく調査チームが結成。

任務を受けたイギリス人中佐が僅かな手がかりを頼りに元ゲシュタポの足取りを追っていきます。

裁判にかけられ処刑された者、自殺した者、罪を逃れ終身刑にとどまる者などがいたようで、苦いものが胸に残りました。

映画「大脱走」が面白かったのはディテールにリアリティがあったからだと思いますが、小説にしたためられている元ネタがどれも本当に凄いものばかりでびっくり。

映画はこうした個々のエピソードを上手く拝借しながらドラマとキャラクターを作り上げていった脚色が本当によく出来ていたんだなーと改めて感心するばかりでした。

終盤は重たいものの、原作小説も全体的には飄々とした雰囲気が漂っていて、困難な状況を笑い飛ばすようなユーモアのセンスが点在。

逆境をものともせず目標にひた進んでいく男たちが格好よく、人間の精神の逞しさを感じるところは、小説にも映画にも共通している魅力でした。